■風船爆弾

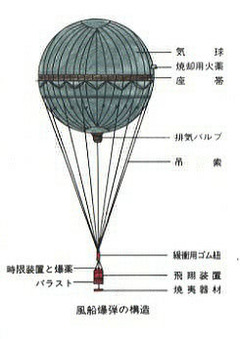

満州事変直後の1933(昭和8)年頃、やがては対米開戦が不可避と考えた陸軍首脳は、風船爆弾の開発に着手しました。風船爆弾とは、5層に重ねた和紙にコンニャク糊を塗って作った直径約10メートルの気球に爆弾や焼夷弾を吊るし、ジェット気流を利用してアメリカ本土を攻撃する兵器です。

1944(昭和19)年11月に実験第一号機が完成し、以後、千葉、茨城などの海岸に設けられた打ち上げ基地から、約9,300発が打ち上げられました。このうち米国本土まで到達したものは約300発。そのうち爆発したものは約80個。米国・オレゴン州で、ピクニック中の人が木に引っかかっている爆弾に触り、女性1人、子供5人の死傷者が出た他、米国本土の2か所で山火事の原因となったり、送電線にひっかかって爆発し、原爆開発を数日間遅らせたとも言われています。

1994(昭和19)年に出された「大本営命令」の一つに、以下のような文章があります。

「気球連隊は米国本土に対し、気球をもってする攻撃を開始すべし(中略)。放球実施に当りては、気象判断を適正ならしめ以て帝國領土並びに「ソ領」への落下を防止すると共に、米国本土到着率を大ならしむるに努む。」

風船爆弾の開発は、当初、関東軍によって行われていましたが、実用性が疑問視され、一旦立ち消えたりました。しかし戦況の悪化に伴い、再び脚光を浴び、陸軍直属のプロジェクトとして復活したのです。従って、和男がいた頃の関東軍は、少なくとも公式には風船爆弾とは無縁だったはずです。にもかかわらず、和男が風船爆弾に関連する気象観測等に従事していた理由は、恐らく前出の「大本営発表」の中にある、「『ソ連』への落下の防止」だったと思われます。日本とソ連(現在のロシアを中心とする独立国家共同体)は1941(昭和16)年、「日ソ中立条約」を結んでいました。しかしもし、ソ連領内で誤って風船爆弾が爆発しようものなら、ソ連に条約破棄の口実を与えかねません。アメリカとソ連に「挟み撃ち」にあえば、日本は絶体絶命です。「ソ連を刺激しない」。これは国家の存亡に関わる重要事だったのです。

(つづく)

【風船爆弾の図版】

『ふるさと』(上総一ノ宮郷土史研究会発行、1987年)より転載